「将来性がある成長株にも投資したい。でも、できれば安定した配当も欲しいなぁ…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

株式投資にはいろんなスタイルがありますが、成長と安定、どちらか一方を選ぶのって、意外と難しいものです。特に、まだ投資歴が浅いうちは「どっちが正解なんだろう?」と悩んでしまうことも。

そこで今回ご紹介したいのが、「FANG+」と「SCHD」という、性格の違う2つの投資先を組み合わせた戦略です。

この2つをうまく組み合わせることで、成長性と安定感をバランスよく取り入れることができる可能性があります。

「攻めたいけど、全部を攻めにはできない」

「配当も魅力だけど、成長を完全に捨てるのはもったいない」

そんな“どっちも取りたい派”の方にとって、ちょっと面白い選択肢になるかもしれません。

FANG+とは?──成長をけん引する米国テックの代表選手

FANG+とは

FANG+とは、ICE(旧インターコンチネンタル取引所)が2017年に設定した株価指数です。

FANG(Meta、Amazon、Netflix、Alphabet)にApple、Microsoftなど成長著しい計10銘柄を均等ウェイトで組み入れ、四半期ごとに銘柄の入れ替えとウェイトのリバランスを行うことで、ハイテク・イノベーション企業群のパフォーマンスを反映します。

銘柄選定の条件

次のような革新的・成長分野に大きく関わる企業が選ばれます。

- 検索

- ソーシャルネットワーキング

- 自動運転/電気自動車

- スマートフォン、モバイル決済

- 電子商取引

- オンラインゲーム、ストリーミング

- 暗号通貨、ブロックチェーン

- ビッグデータ、AI(人工知能)、機械学習

- デジタル広告、クラウドサービス

など…

つまり、「未来の技術やサービスで収益を上げている企業」が対象になります。

銘柄がこの指数に入るためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 時価総額が50億ドル以上であること

→ 企業全体の価値が一定以上ある大きな会社であること。 - 最低60日間は活発に取引されていること

→ ある程度の期間、株が頻繁に売買されていること。 - 過去6か月の平均1日取引額(ADTV)が5,000万ドル以上であること

→ 取引量が多く、流動性が高いこと。 - 会社の設立国とリスク国がアメリカ合衆国であること

→ 米国の企業であること。 - 業種が、一般消費財、メディア・通信、またはテクノロジーの分野に属していること

→ ICEのセクター分類に基づいています。

最新の組み入れ銘柄は以下の10社です。

- メタ・プラットフォームズ (ソーシャルネットワーク/広告)

- アマゾン・ドット・コム(Eコマース×AWS)

- ネットフリックス (動画配信サービス)

- グーグル (アルファベット)(検索広告・クラウド)

- アップル (スマートフォン、タブレット、PC)

- マイクロソフト (Windows Office製品、Azure)

- クラウドストライク (クラウドセキュリティ)

- エヌビディア (AI・GPUチップ)

- ブロードコム (ブロードバンド通信、半導体)

- サービスナウ (エンタープライズSaaS)

構成銘柄の入れ替えは四半期ごとに行われ、3月、6月、9月、12月の第3金曜日の後に変更が適用されます。

銘柄はFANG(メタ、アマゾン、ネットフリックス、グーグル)、アップル、マイクロソフトの6銘柄が主軸です。

残り4銘柄は以下の要素に基づいてランク付して抽出されます。

- 時価総額(35%の重み)

- 平均日次取引高(35%の重み)

- 売上高対株価比率(15%の重み)

- 1年の売上成長率(15%の重み)

現在は、半導体大手のエヌビディアとブロードコム、サイバーセキュリティのクラウドストライク、業務SaaSのサービスナウが選出されています。

参考資料:ICE DATA INDICES RULES AND METHODOLOGY

なぜFANG+が投資家の注目を集めるのか

- 未来をつくる会社がギュッと詰まっている SNSやクラウド、AIなど、世の中を大きく変えるテクノロジー企業10社にまとめて投資できるから「これから伸びる分野」に一括で乗れる。

- 定期的な見直しで“旬”をキャッチ 半年に一度、成長が鈍い会社は外し、次に伸びそうな会社を入れ替える。古いテーマにずっと引っ張られず、常に最新トレンドに乗れる。

- 実績が裏付ける成長力 過去10年で米国全体の平均よりずっと高いリターンを出してきた実績あり。もちろん未来の保証ではないが、大きな成長エンジンとして機能してきた。

- 1社ずつ買うよりリスクが抑えられる Appleだけ、Amazonだけ、という偏りをなくし、10社を同じ割合で持つ仕組み。もし1社の株価が急に下がっても、ほかの9社がカバーしてくれる。

ただし、ボラティリティは高めです。急激な株価変動や規制リスクを抱える一面もあり、大きな上下動を覚悟する必要があります。

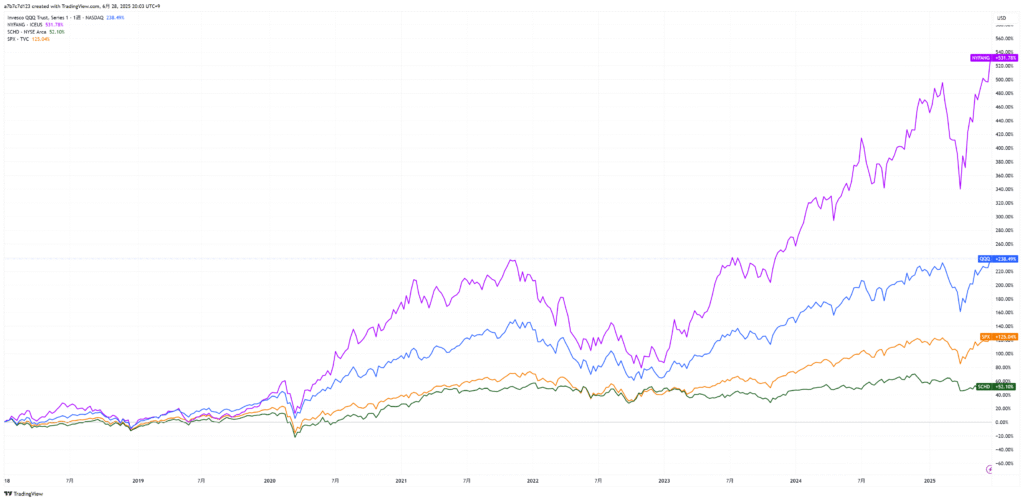

FANG+のリターン比較

2018年1月から2025年6月末までのチャートを比較すると、FANG+はNASDAQ100やS&P500を大きく上回るパフォーマンスを記録しています。

特に2023年以降の生成AIブームを背景に、他指数を凌駕するリターンを示しており、ハイグロース企業の集中投資がいかに効いているかがよく分かります。

FANG+

NASDAQ100

S&P500

SCHD

TradingView提供のチャート

金利が上がったり、景気が後退したりする局面では、グロース株(成長株)には逆風が吹きやすくなります。

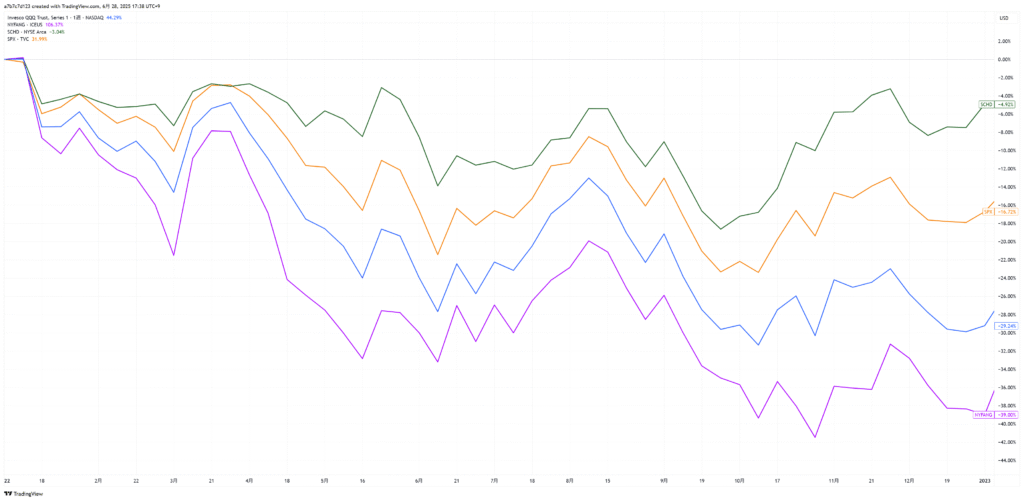

たとえば2022年の相場では、それが顕著に表れました。

下のチャートは、2022年1月〜12月までのFANG+とSCHDの比較です。

この年、ハイテク株は大きく調整し、FANG+も大幅に下落しました。

一方、SCHDのような高配当ETFは値動きが比較的穏やかで、大きな下げにはなりませんでした。

FANG+

NASDAQ100

S&P500

SCHD

TradingView提供のチャート

SCHDとは?──安定と信頼で築く、堅実成長の王道

SCHDとは

SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)は、米国の高配当株に投資する人気ETFです。

対象は財務健全性や配当の持続力に優れた企業で、長期に安定したリターンを狙える点が特徴です。

配当利回りはおおむね3〜4%前後で、再投資すれば複利効果も期待できます。

構成銘柄は100社程度と厳選されており、成長性よりも堅実な安定感を重視する投資家に向いています。

なぜSCHDが投資家の注目を集めるのか

- SCHDは、3%台の配当利回りを維持しつつ、過去の分配金が安定して右肩上がりである点が強みです。

配当重視のETFの中には、利回りが高くても「業績が不安定で減配の可能性がある」銘柄が含まれていることもありますが、SCHDは銘柄選定時に配当の安定性や増配歴をしっかりチェックしており、安心感があります。

- 構成銘柄はアメリカの中でも財務が健全で、収益性の高い優良企業が中心です。

コカ・コーラ、テキサス・インスツルメンツ、ホーム・デポなど、消費財・金融・産業などの多様なセクターに分散されています。しかも、「連続増配10年以上」という条件があるため、不安定な高配当株が入っていません。

- 高成長を狙うハイテク株に比べて、SCHDの株価は大きな下落に強い傾向があります。

実際に、2022年のようなインフレ・金利上昇局面でも、S&P500よりパフォーマンスが良かった時期があります。「暴落耐性」がある点は、初心者や退職後の安定収入を求める投資家にとって特に魅力です。

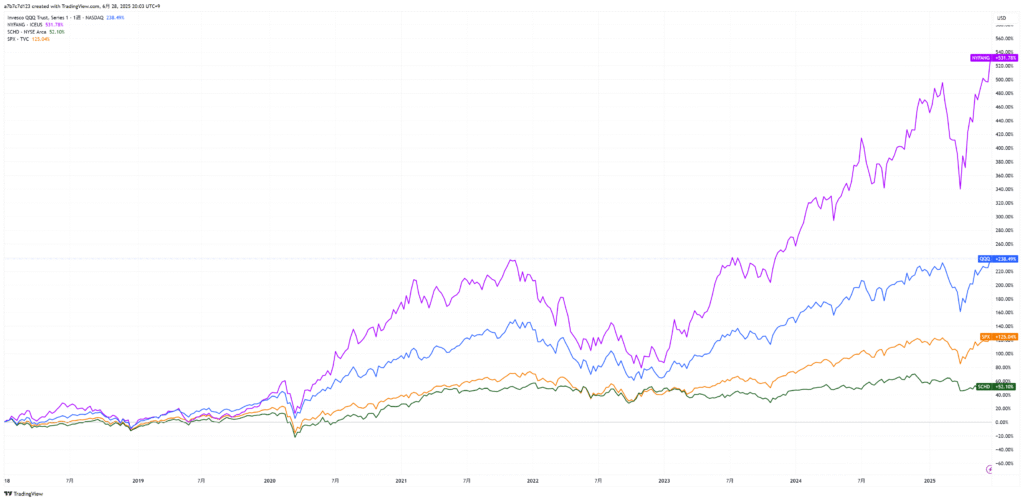

SCHDのリターン比較

SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)は、高配当かつ財務健全な米国企業に分散投資するETFです。

チャートからも分かるとおり、大きな下落局面での耐性が強い一方、急速な株価上昇にはやや取り残されがちです。

- 2022年のテック株調整時(特にFANG+が大きく下落)でも、SCHDの下落幅は限定的。

- 長期的にはNasdaq100やFANG+に比べてリターンは控えめだが、配当込みで安定成長を継続。

FANG+

NASDAQ100

S&P500

SCHD

TradingView提供のチャート

SCHDとFANG+の両方に投資した場合のリターン比較

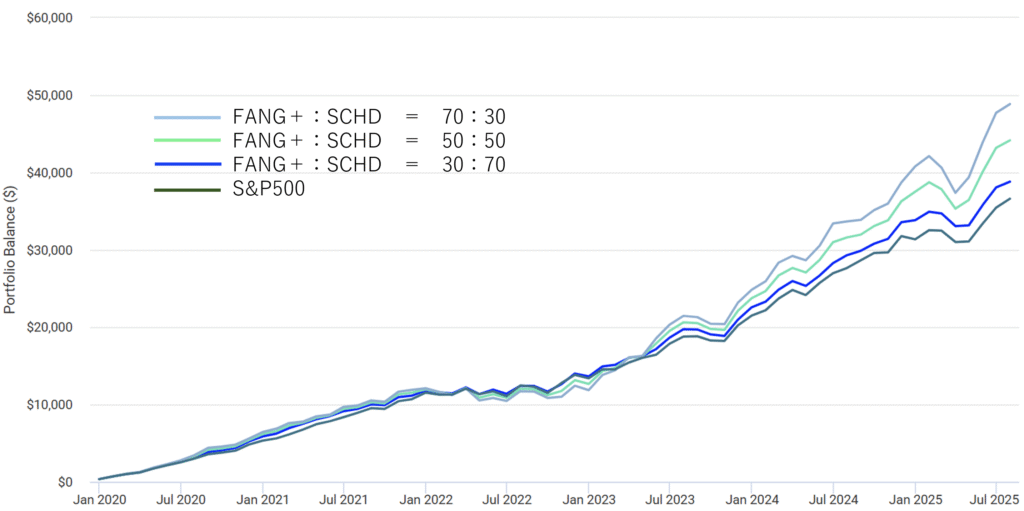

2020年1月から2025年7月末までの期間でバックテストを実施し、FANG+とSCHDの投資比率を変えた場合のリターンを、S&P500と比較しました。

※このバックテスト結果はPortfolio Visualizerを使用して作成しました。

この分析は過去のデータに基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

- 積立金額 毎月約5万円 (345ドル 1ドル=145円で換算)を以下の3パターンの割合で積立

FANG+:SCHD = 30:70

FANG+:SCHD = 50:50

FANG+:SCHD = 70:30

S&P500 = 100 - 分配金は再投資

パフォーマンス

FANG+:SCHD = 30:70 の割合でも、S&P500を上回るパフォーマンスとなりました。

| 評価指標 | FANG+:30 SCHD:70 | FANG+:50 SCHD:50 | FANG+:70 SCHD:30 | S&P500 |

|---|---|---|---|---|

| 積立金額 | 約50,025円 | 約50,025円 | 約50,025円 | 約50,025円 |

| 最終評価額 | 約5,626,580円 | 約6,400,670円 | 約7,082,525円 | 約5,307,435円 |

| 標準偏差 | 18.02% | 20.64% | 23.64% | 17.72% |

| ベストイヤー | 41.15% | 58.53% | 75.91% | 28.74% |

| ワーストイヤー | -18.21% | -25.95% | -32.41% | -18.17% |

| 最大ドローダウン | -7.09% | -10.31% | -13.53% | -7.98% |

| シャープレシオ | 0.90 | 1.00 | 1.04 | 0.71 |

グロースとディフェンシブの組み合わせ効果

- FANG+はボラティリティが高いものの、成長力が極めて強い。

- SCHDは高配当・安定志向で、下落相場でのクッションになりやすい。

両者を組み合わせることで「高成長の恩恵を取り込みつつ、安定性でリスクを和らげる」効果が得られたと考えられます。

いわば「攻め」と「守り」のバランスが効いた形です。

年ごとの変動(ベストイヤー・ワーストイヤー)

- FANG+比率が高いほど年次変動が大きくなる(上昇も下落も激しい)

- SCHDを多めにすると下落が緩やかで安定している

最大ドローダウン

- 下落の大きさもFANG+比率が高いほど大きくなる

- FANG+30 / SCHD70はS&P500よりやや安定している

シャープレシオ

シャープレシオが大きいほど、リスクに見合った効率的な資産成長を示します。

一方、シャープレシオが小さい場合は、同じリスクを取っても得られるリターンが少なく、投資効率が低いことを意味します。

- リスク(変動)を考慮すると、FANG+を50~70%入れたポートフォリオの方が効率が良い

- S&P500単独は安定するが、リターン効率は低め

指標考察のまとめ

FANG+を一定の割合で組み入れることでリターンは大きくなり、ドローダウンも許容できる範囲であれば50〜70%が効率的な選択肢といえます。

ただし、過去5年間はFANG+構成銘柄が非常に大きく成長した特殊な局面であったため、今後も同じように伸び続けるとは限らず、リスクは相応に大きいと感じています。

私自身は、FANG+30%・SCHD70%の割合がもっともバランスの良い配分だと考えています。

FANG+を一定割合組み入れることで成長銘柄の伸びを取り込みつつ、比率を抑えることで急激な値動きや大きな下落といったリスクをコントロールできます。

一方、SCHDを多めに配分することで安定したリターンや配当の恩恵を受けられるため、長期的に安心して運用を続けやすい点も魅力です。

まとめ

FANG+とSCHDを組み合わせることで、成長性と安定性の両立を狙えることがわかりました。

特にFANG+を30%、SCHDを70%に配分する戦略は、S&P500を上回るリターンを示しつつも、比較的リスクを抑えられる点が魅力的です。

ただし、FANG+は値動きが激しいため、一時的な含み損に耐えられる心構えが必要です。

また、過去の実績が将来を保証するわけではありません。

あくまで一つのシミュレーション結果として参考にし、自身の投資目的やリスク許容度に照らし合わせて検討することが大切です。